31 août 2020

Le jour des blouses grises

Quand j’étais encore concerné, la rentrée des classes marquait pour moi le jour le plus noir de l’année, surtout à l’école primaire. À cette époque, au début des années soixante du vingtième siècle, les vacances d’été commençaient le 27 juin et se terminaient le 15 septembre, ce qui en faisait véritablement, selon l’expression consacrée, les grandes vacances.

Le jour de la rentrée, l’odeur des goûters que les élèves transportaient en plus du cartable dans une petite besace de plastique tressée me révulsait plus que de coutume avec son mélange d’effluves de chocolat et d’orange. Cette odeur se répandait dans le couloir obscur qui servait de hall d’entrée à l’école et qui se prolongeait par un vaste escalier donnant accès aux étages et aux salles de classe. Sur le palier du premier étage, une porte ouverte donnait sur le préau et la cour de récréation, celle-ci constituant déjà plus à mes yeux une arène qu’un lieu de détente dans cet univers masculin. Il fallait attendre l’entrée en sixième au collège situé quelques rues plus bas pour retrouver la mixité dont nous étions subitement privés après la maternelle dès l’entrée à l’école primaire.

J’avais trois rues à traverser pour aller du domicile de mes parents jusqu’à l’école. Le trajet s’égayait deux fois par an avec l’installation de la fête foraine aux abords de l’église. En attendant de scintiller et de tourbillonner, les manèges dormaient sous leurs bâches dans le matin brumeux. En bas des marches d’un étroit passage entre des maisons et des ateliers, le dernier maréchal-ferrant faisait tinter son marteau. À la sortie du passage, l’immeuble de l’école s’élançait dans le ciel gris. Lorsque j'arrivais (assez rarement) en retard, je levais les yeux vers la lourde porte à deux battants fermée et je restais quelques instants immobile pendant que me saisissait l’idée de la fugue en direction de la forêt distante d’à peine quelques centaines de mètres au bout d’une petite route en pente. Je me demandais alors comment j’allais pouvoir manger, boire et dormir une fois les hautes silhouettes des épicéas englouties par l’énorme nuit de l’automne. J’avais souvent entendu parler de la Grande Ourse sans bien comprendre de quoi il s’agissait dans le ciel et j’écoutais en boucle mon disque de Pierre et le loup de Prokofiev, ce qui ne m’encourageait guère dans mes projets de désertion.

J’entrouvrais donc ce que j’allais appeler des décennies plus tard dans un poème la grande porte de la fugue et je me faufilais dans le hall sombre pour rejoindre les gamins les moins pressés d’obéir à l’ordre de se mettre en rang. J’avais alors vue sur les nuques et les oreilles de tous ces marmots de mon âge, à peu près tous tondus par le même coiffeur auquel nous confiaient nos mères lorsque nos têtes se hérissaient d’un excès d’épis et de mèches rebelles. Nous gardions ainsi la posture tant que le silence n’était pas obtenu puis chaque cortège montait pesamment l’escalier pour rejoindre sa salle de classe respective sous l’œil suspicieux des maîtres.

Le regard le plus noir, jaillissant du visage assombri d’un collier de barbe, appartenait au maître du cours préparatoire, un grand type aux épaules légèrement voûtées qui portait souvent ses vestons anthracite sans enfiler les manches, ce qui lui donnait l’allure évanescente d’un spectre à quatre bras. Cet homme très brun aux sourcils épais et noirs et au teint gris, jeune et taciturne, n’avait jamais besoin d’élever sa voix sourde pour donner des ordres. Ses larges mains recouvertes d’une peau blafarde pouvaient à tout moment s’envoler en direction de notre figure pour y atterrir en un claquement sec. Contrairement à son collègue tonnant du CM1, le maître du CP n’avait pas besoin de théâtraliser ses colères parce qu’il semblait tout entier habité par une colère permanente, froide et silencieuse qui me glaçait le sang. Ses annotations à l’encre rouge dans les marges de nos exercices exprimaient en une impeccable calligraphie l’ironie amère et le réfrigérant dédain que lui inspiraient nos fautes d’orthographe et nos erreurs de calcul.

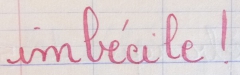

J’admire encore aujourd’hui le dessin harmonieux et les parfaits pleins et déliés dont il gratifiait chaque lettre du mot imbécile délicatement déposé au porte-plume sur le mauvais papier de mes cahiers du jour. Étrangement, ce personnage effrayant détenait l’étonnant pouvoir de nous enchanter quand il racontait une histoire qu’il illustrait d’un tour de main en recouvrant le tableau noir (plus exactement vert très sombre) de somptueuses fresques foisonnantes d’animaux et de paysages composées aux craies de couleur. Cet homme cuvait-il dans l'enseignement l’amertume récurrente d’une vocation d’artiste contrariée ? C’est la question que je me pose aujourd’hui en revoyant son regard aussi ténébreux que l’eau profonde d’un lac glaciaire... À moins qu’il ne souffrît en ces années lointaines d’un vieux chagrin d’amour fossilisé qui le pétrifiait de l’intérieur.

Une fois en classe, nous devions attendre le signal du maître pour nous asseoir, non sans avoir auparavant récité collectivement le Notre Père ou le Je vous salue Marie. J’avais pour ma part une préférence pour cette Marie pleine de grâce dont l’évocation me souriait plus, dans cette poche de tristesse et d’inquiétude qu’était la classe, que l’image intimidante de ce Père énigmatique et si haut dans les Cieux. Mes prières n’en étaient pas moins sincères mais tournées vers de bien prosaïques soucis : Sainte Marie pleine de Grâce, faites que je ne sois pas interrogé au tableau, Notre Père qui êtes aux Cieux, délivrez-moi du calcul mental et faites que je ne sois pas collé jeudi.

Le reste de la matinée coulait alors au rythme du glas qui tombait du clocher tout proche de la bien mal nommée église Saint-Léger. L’après-midi était du même tonneau mais j’avais la chance de rentrer chez moi pour le déjeuner. Je sais gré à mes parents de ne m’avoir jamais imposé une seule fois de manger à la cantine. En voyant vivre les enfants aujourd’hui, j'ai conscience du luxe qui m’a été donné de connaître une enfance sans nounou, sans cantine scolaire et sans étude du soir.

Il faut dire que mon aversion définitive pour toute forme de vie en collectivité, pour toute activité sportive et pour tout engagement associatif est née dans la cour de récréation où la seule forme de loisir admise (à part une brève partie de billes) était le jeu de ballon obligatoire auquel s’ajoutait la séance d’éducation physique, activités qui m’ont inspiré mépris et dégoût dès mon plus jeune âge.

Lorsque je repense à ces rentrées scolaires déprimantes avec leurs relents de gymnase et leurs instituteurs en blouses grises pointant leurs baguettes du haut de leurs estrades, je mesure à quel point elles ont pu déterminer quelques aspects de mes débuts dans le monde et ma vision de la vie humaine tout en sachant qu’elles m’ont aussi ouvert une autre grande porte de la fugue, non pas celle qui me donnait envie de détaler en direction d’une sombre forêt mais celle, autrement imposante, qui m’indiquait l’étrange chemin vers les horizons du récit.

Extrait de mon livre Prairie Journal © Éditions Orage-Lagune-Express. Droits réservés.

Pour les oyonnaxiens, ce livre est disponible en prêt à la médiathèque municipale au centre culturel Aragon.

22:12 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carnet, note, journal, autobiographie, écriture de soi, prairie journal, variations symphoniques, blog littéraire de christian cottet-emard, littérature, évocation, souvenir, rentrée scolaire, grandes vacances, rentrée des classes, école primaire, maître d'école, instituteur, blouse grise, baguette, salle de classe, estrade, glas, église saint léger, oyonnax, fête foraine, maréchal ferrant, pasage étienne dolet, école jeanne d'arc, grande ourse, pierre et le loup, prokofiev, épicéa, fugue, christian cottet-emard, cm1, cp, cours préparatoire, enseignement privé, je vous salue marie, notre père, prière, retenue, colle, récit, enfance, mémoire

29 avril 2020

Aventures d'une casquette magique

Histoire de détendre un peu l'atmosphère et sachant que le rêve de beaucoup d'entre nous est de pouvoir retourner au salon de coiffure, je me permets la rediffusion de ce texte entièrement autobiographique extrait de mon livre Tu écris toujours ? (éditions Le Pont du Change).

Histoire de détendre un peu l'atmosphère et sachant que le rêve de beaucoup d'entre nous est de pouvoir retourner au salon de coiffure, je me permets la rediffusion de ce texte entièrement autobiographique extrait de mon livre Tu écris toujours ? (éditions Le Pont du Change).

Pourquoi me suis-je un jour mis en tête d’écrire des histoires et d’en faire ma principale activité ? Plusieurs réponses me viennent à l’esprit chaque fois que je m’interroge à ce sujet, signe que la raison principale de ce choix reste obscure.

Au milieu des années soixante du siècle dernier, ma mère m’emmenait chez le coiffeur et le bonhomme en était quitte pour un quart d’heure d’épopée, de récits haletants et baroques dont les épisodes avaient tous pour cadre le modeste appartement familial et la vieille demeure des grands-parents. Si l’homme aux ciseaux ne connaissait pas depuis des décennies les deux respectables familles, il aurait peut-être pu se laisser convaincre — non pas que mes parents étaient des agents secrets un peu sorciers sur les bords — mais que l’ambiance à la maison pouvait être perturbée, qu’on ne me laissait pas assez dormir ou qu’on me donnait trop de café. Ainsi ne trouvait-il rien de mieux à dire à ma mère d’un ton mi-admiratif mi-perplexe après m’avoir rendu à ma casquette à carreaux et pompon « mais où va-t-il chercher tout ça ? » , question des plus pertinentes puisque je continue moi-même à me la poser aujourd’hui, une petite cinquantaine d’années plus tard.

La fameuse casquette, justement, (à carreaux et pompon) aurait pu fournir au coiffeur un élément de réponse s’il avait eu le temps, entre deux bols, de jeter en direction de la rue un œil à travers la vitre opaque de son salon aux fauteuils chromés garnis de moleskine rouge, ce jour où il aurait pu voir un coup de vent soulever le ridicule couvre-chef de ma brosse toute fraîche pour l’envoyer se poser dans la vespasienne aujourd’hui disparue et qui, je le note au passage, manque beaucoup en cette époque funeste où un petit pipi vous coûte vingt centimes d’une monnaie forte. Au rendez-vous suivant, il aurait en effet logé la source d’inspiration de l’incroyable histoire de casquette magique qui s’envole toute seule de la tête d’un enfant qui ne l’aime pas et qui, un peu aidée par le zéphyr tout de même, retombe dans une pissotière où le destin la soustrait à l’infamie en la faisant atterrir sur la tête d’un occupant de l’édicule, un clochard qui avait justement perdu la sienne et qui en avait bien besoin d’une nouvelle, certes pas tout à fait à sa taille.

« Mais où va-t-il chercher tout ça, cet enfant ? » Pas très loin, pourvu qu’il ait un bon public. J’en trouvai un au cours préparatoire, certes limité à une personne mais de qualité puisqu’il s’agissait du maître d’école, pas méchant mais de sinistre aspect avec son air ténébreux et sa haute silhouette ascétique surmontée d’une veste sombre posée sur les épaules comme une pèlerine d’où pouvaient promptement s’envoler à destination de nos joues roses deux paumes aussi larges que des assiettes. Je les entends encore claquer sur ma figure le jour où, pour moi et quelques autres, elles se firent l’instrument du châtiment que nous attirâmes sur nous après avoir passé une semaine à pousser des hurlements sauvages dans la nef particulièrement sonore de l’église Saint Léger d'Oyonnax, juste pour le plaisir de réveiller un écho que le curé n’apprécia pas.

Cette mémorable mornifle ne me dissuada point de raconter à ce maître redouté, devant l’auditoire ébahi de mes camarades et avec un luxe de détails des plus réalistes, un voyage à New York qui n’était pas tout à fait imaginaire puisque ma jeune marraine s’y était transportée en avion en compagnie des membres de sa chorale do, mi, sol, do. Sans vouloir me vanter, j’avais si bien puisé dans ses multiples anecdotes pour étoffer mon récit que le maître, hélas, n’eut de cesse d’en connaître d’autres détails lorsqu’il rencontra mes parents.

L’homme au tableau noir et au regard de la même couleur ne m’infligea aucune sanction et s’abstint de tout commentaire, à ma grande surprise car je m’attendais plutôt à un envol fulgurant suivi d’un raid de représailles de ses grosses paluches contre mes joues déjà bien rougissantes. J’étais encore trop jeune pour savoir qu’on pardonne beaucoup à ceux qui savent raconter de belles histoires et que ce don peut propulser tout individu pas forcément bien intentionné dans les hautes sphères de l’économie et de la politique (de nos jours sœurs jumelles) mais je crois me souvenir de l’étrange sensation qui m’étreignit ce jour-là : je venais de découvrir la puissance de la narration.

Photos : modèle de casquette à pompon qui atterrissait assez souvent sur la tête des enfants des années soixante.

Le vieux salon de coiffure et ses fauteuils moleskine.

Extrait de TU ÉCRIS TOUJOURS ? © éditions Le Pont du Change, 2010.

00:01 Publié dans FEUILLETON : tu écris toujours ? | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : magazine des livres, lafont presse, tu écris toujours ?, feuilleton, christian cottet-emard, blog littéraire, conseils aux écrivains, éditions le pont du change, lyon, paris, humour, littérature, presse, chronique, édition, vie littéraire, politique, écrivain, auteur, coiffeur, salon de coiffure, fauteuils moleskine, coupe au bol, brosse, casquette, pompon, vespasienne, pissotière, new york, usa, chorale do mi sol do, oyonnax, école jeanne d'arc, ciseaux, vitrine coiffeur, lisbonne, portugal, europe, saudade, ain, église saint léger, école primaire jeanne d'arc, haut bugey, france, souvenir d'enfance, autobiographie, amérique, états unis

10 avril 2020

Carnet / Ténèbres et lumières de Pâques

La remise en ligne de ce texte écrit en 2014 risque d'agacer ceux qui l'ont déjà lu à plusieurs reprises ici et dans mon livre Prairie Journal (page 183) mais les statistiques de fréquentation de ce blog indiquent une augmentation récente et notable du nombre de lecteurs et de lectrices. Qu'on veuille donc bien me pardonner cette « rediffusion » .

J’ai été élevé dans une pratique religieuse assez libre (j’ai pu sécher le catéchisme en toute impunité en usant d’un petit tour de passe-passe significatif du don précoce que j’ai entretenu dès l’enfance pour les comportements d’évitement et de fuite). Je suis aussi un rejeton de l’époque Vatican II et je n’ai donc pas particulièrement souffert du poids de la religion dans ma vie quotidienne. L’avantage est que je n’ai pas été obligé de rejeter ma culture chrétienne pour me construire.

Plus prosaïquement, Pâques était aussi pour moi une ambiance. Le jeudi en revenant de l’école Jeanne d'Arc et en m’attardant sous le porche de l’église Saint-Léger d'Oyonnax, je me rappelais avoir entendu parler d’un mystérieux Office des Ténèbres dont la seule appellation résonnait en moi de sinistre manière et enflammait mon imagination qui partait au quart de tour pour beaucoup moins que cela.

Ténébreux, le vendredi saint l’était aussi presque toujours et commençait chaque année par la phrase rituelle de ma grand-mère maternelle : « un vrai temps de vendredi saint aujourd’hui ! » De fait, je ne me souviens pas d’un vendredi saint ensoleillé, juste du sombre, du gris anthracite, le printemps subitement recouvert d’un voile noir et la nuit épaisse où, petit garçon inquiet, j’entrais sans comprendre ce qui avait bien pu peser si lourd sur le monde ce jour-là.

Le lendemain, samedi saint : jour silencieux, perplexe, jour d’attente. Pas de cloches. Parties à Rome me disait-on. Et enfin le dimanche, de nouveau les cloches, retour de Rome à toute volée, parfois dans les flocons, parfois dans les fleurs et, plus rarement mais dans quelle allégresse, dans la puissante respiration du fœhn trousseur de tulipes et de violettes.

Le petit garçon anxieux se levait ce matin-là le cœur plus léger car en se réveillant au son de La Grande Pâque russe de Nicolaï Andreïevitch Rimsky-Korsakov, il avait entendu parler d’une étrange victoire de la vie sur la mort et, pour fêter ce prodige, d’une pluie d’œufs en chocolat dans le jardin.

Pâques : quelle aventure !

Photos : - vu depuis ma fenêtre tôt le matin, coucher de lune au-dessus de la petite église de campagne

- La Grande Pâque russe en 33 tours !

18:22 Publié dans carnet | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pâques, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, ténèbres, office des ténèbres, blog littéraire de christian cottet-emard, œuf de pâques, chasse aux œufs, grande pâque russe, nicolaï rimsky-korsakov, musique, église saint léger, oyonnax, école jeanne d'arc, fête chrétienne, pascal, tristesse de l'homme sans dieu, agnostique, agnosticisme, printemps, nuit, cloche, départ des cloches, retour des cloches, rome, enfance, souvenir, carnet, journal, note, triduum pascal